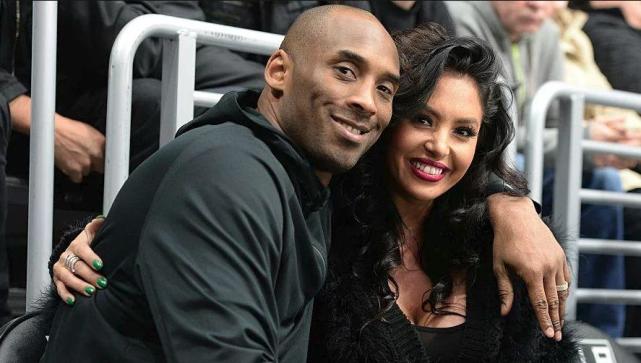

瓦妮莎起诉警方泄露科比遇难照片

瓦妮莎·布莱恩特因警方泄露科比遇难现场照片提起诉讼,引发全球关注。事件暴露名人隐私权与公共知情权的冲突,折射美国警务系统管理漏洞。本文从事件背景、法律争议、公众反应及社会影响四方面剖析,揭示案件背后关于隐私保护、警权边界与媒介伦理的深层矛盾。瓦妮莎的维权行动不仅是个体抗争,更推动公众审视悲剧事件中信息披露的伦理红线。

事件背景与经过

2020年1月26日科比因直升机坠毁离世,遗体照片被洛杉矶县警局员工私自传播。2023年瓦妮莎发现8张遇难现场照片通过网络泄露,其中包括科比最后时刻的惨烈画面。调查显示照片由两名警员拍摄并分享给训练学员,涉事人员已被停职但未遭刑事起诉。

瓦妮莎通过律师声明指出,照片泄露造成"无法弥补的精神创伤",特别强调涉及未成年女儿吉安娜的遗体影像。其控诉对象直指洛杉矶县警局内部监管失职,认为公务系统纵容了侵犯逝者尊严的行为。

该事件成为美国史上最高调的名人隐私权诉讼案之一,联邦调查局介入取证,加州议会紧急召开听证会讨论警员手机使用规范,案件已超越个体纠纷范畴。

法律依据与诉求

瓦妮莎援引《加州隐私法》和《侵权赔偿法案》,指控警方违反"未经同意不得披露死者形象"的明确规定。法律专家指出,即便在交通事故调查中,遗体照片也不属于必须公开的证据范畴。

诉讼文件要求赔偿精神损失费、惩罚性赔偿金及律师费用,总金额可能超亿美元。更关键的是寻求确立"名人灾难现场影像保护"的司法原则,防止类似事件重演。

案件面临举证难题:需证明照片传播路径与警局管理制度的直接关联。但往期判例显示,2015年加州某消防员泄露车祸现场照被判赔2700万美元,本案或成扩大公职人员保密义务的重要节点。

公众反应与争议

社交媒体呈现两极分化:支持者认为"连逝者最后尊严都不配拥有",反对者质疑"公众人物是否应完全豁免监督"。超40万网友联署要求严惩泄密者,但也出现"消费悲剧"的阴谋论猜测。

媒体伦理引发讨论,《纽约时报》评论称:"当悲剧成为流量密码,点击量正在吞噬人性底线"。部分新闻机构主动下架相关报道,但网络传播已形成不可逆的扩散效应。

心理学界警告,视觉冲击强烈的灾难影像可能造成二次创伤。斯坦福研究显示,30%看过现场照的受访者出现PTSD症状,凸显数字时代隐私保护的复杂性。

社会影响与反思

案件推动加州修订《公共安全信息公开法》,新增"灾难现场非必要不拍摄"条款。洛杉矶警局建立影像分级管理制度,将名人事故列为最高保密等级。

体育界掀起维权浪潮,詹姆斯、库里等球星联名呼吁立法保护运动员隐私。NBA计划设立专项基金,为遭遇类似侵权的家庭提供法律支援。

事件本质是数字传播时代公私边界的重构。当智能手机普及使得"随手拍"成为常态,如何平衡公众知情权与个体伤痛,将成为长期困扰社会的法治课题。

总结来看,瓦妮莎的诉讼不仅是个人悲恸的宣泄,更是对现代信息伦理的拷问。它既揭露了公权力部门在数字资产管理中的致命漏洞,也警示着吃瓜文化对人性底线的侵蚀。

这场跨越三年的法律博弈终将载入史册,其意义远超案件本身:当镁光灯对准悲剧时,我们是否还记得那些本应被温柔以待的伤痕?答案或许就藏在瓦妮莎那句"请让科比像普通人般离去"的泣诉中。

发表评论